13 de octubre de 2025. Comienza la cuenta atrás…

Qué mal. Pero qué mal de verdad. Cuando ya vas de regreso es como cuando es domingo por la tarde, pero mil veces peor. Recuerdo que en la furgoneta estaba que me caía de sueño, pero no quería cerrar los ojos para no perderme nada.

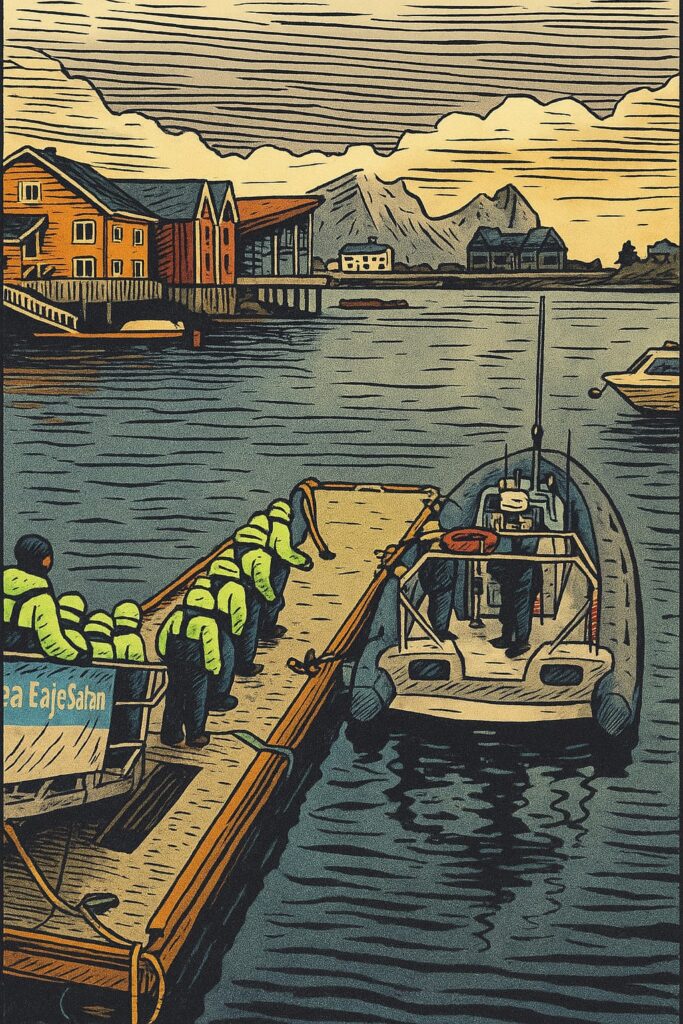

En Svolvaer teníamos contratado el safari de las águilas y, casi dos meses después, sigo sin tener claro si me gustó o no, porque en ocasiones pensaba «Menuda tortura, esto es peor que un castigo, pero de los chungos» y luego, cuando el vikingo ese detenía la lancha motora, pensaba «Vale, está guay», sobre todo cuando llegamos al Fiordo de los Trolls.

Alucinante es poco.

En la novela Todos los arcoíris a tu lado Emma decía que el agua se convertía en un espejo mágico que lo reflejaba todo, y en ese fiordo es como que se refleja mucho más: las montañas emergiendo del mar, de nuevo pintadas con los colores del otoño; las cataratas que descienden por ellas; el silencio; la calma… y ese reflejo tan perfecto que, si se invirtiera la imagen, no te darías ni cuenta.

No os lo había contado todavía, pero en este viaje empecé a escuchar la voz de mi nuevo protagonista y aquí, en este fiordo, lo hice de una forma tan clara que todo enmudeció; de hecho, si me hubieran gritado que iba a terminarse el mundo, ni me hubiera enterado. Es más, hubo un momento en el que creo que dejé de ver lo que me rodeaba. Porque menudo es el tío, ¿sabes? Ni siquiera recuerdo cuándo tuve un personaje tan potente dándome la tabarra de esa manera. Ya os hablaré de esto en otra ocasión.

Dicho esto, casi morí congelada —y no es broma—. Llevaba mi pantalón de nieve, la camiseta térmica, el jersey y una chaqueta polar, mi anorak de menos veinte grados, los guantes, una braga en el cuello, el gorro de lana y la capucha de la chaqueta, y luego me enfundé ese traje de pescador, con las gafas de buceo, las manoplas y la capucha del traje. Eso me lo pongo en Valencia y muero al instante de un golpe de calor. Fijo. Pero, claro, no estaba en las hogueras del infierno, sino en el mundo de las nieves, pero sin nieve. Puto frío. Sin asteriscos. Encima me senté en primera fila, para que nadie me contara nada —como en la furgoneta, pues igual—. Y cuando ese trasto se puso en marcha, os juro que me quedé sin respiración. Además, iba tan rápido que las gafas se me subían todo el tiempo. No me quedé sin ojos de milagro, a nada estuvieron de salírseme de las cuencas. Los mocos se me congelaron y terminé llorando de la risa con mi hija y con Cristina, que iban también en primera fila (igual de insensatas las tres), cuando el vikingo de las narices detuvo la lancha en la primera parada, con esa risa histérica que no hay forma de silenciar. Y no porque estuviera diciendo algo gracioso —de hecho, no sé ni lo que estaba diciendo—, sino porque queríamos pagarle para que nos llevara de vuelta. Menuda tortura, amigas.

Y viene y me dice Iris, que iba sentada justo detrás de mí, «Tía, casi me duermo». Sigo con la mandíbula desencajada, porque yo casi morí congelada. Y no estoy exagerando.

Recuerdo que Nico nos comentó que, cuando volviéramos con la lancha, le veríamos la cara a la mujer del pescador, porque pasábamos por delante, como quien da un paseíto tranquilo en una barca de remos. Los c*j*n*s. Os prometo que, cuando cogimos mar abierto, la lancha esa volaba sobre el agua y ahí sí que me lo pasé en grande. Qué risa, pero de verdad. Pero la cara de esa señora, ni de lejos. De hecho, alguien dijo algo sobre eso y nos recuerdo a nosotras tres gritando «¿Qué cara?» mientras nos descojonábamos. Creo que mi risa silenció mi parte sensata, porque menuda leche nos hubiéramos dado como ese vikingo hubiera cogido mal una ola o vete tú a saber. En Alaska nos encuentran, mínimo.

De esa excursión recuerdo dos cosas: EL FRÍO y nuestras carcajadas.

Por suerte, en el Bacalao, el restaurante donde almorzamos, había una estufa de leña y estuve a nada de meterme dentro. Me pedí una sopa de pescado y tomé asiento en la silla que estaba delante de la estufa. Ahí reviví, pero me costó lo mío.

Esa noche fue la última y ya dormimos en el hotel de Narvik. ¿Hace falta que te diga que tengo la garganta apretada? Y ni siquiera entiendo muy bien por qué me siento así, cuando ya estoy en casa. Igual es porque conecto con ese sentimiento de pérdida que se sentó a mi lado en la furgoneta ese último día, porque, sin darme cuenta y a lo largo de esa semana, fui dejando pedacitos de mí en cada rincón de esas islas. Por eso me está costando tanto superarlo, porque una parte de mí sigue estando allí, en cada uno de esos lugares, que fueron todos, en los que fui tan feliz. 🥹

Las fotos de ese día… ⬇️

Antes de marcharnos, fuimos a ver la casa que inspiró el hotel de Sonia. 😍

Luego hicimos una parada de unos minutos en Gimsøy Kirke. De nuevo llovía y fue una pena, porque ese lugar es muy bonito y no pudimos disfrutarlo como se merece.

Recuerdo que me llevé un puñado de arena empapada que ahora tengo en mi despacho. 🥰

En Svolvaer, a punto de vivir esa pequeña tortura. 🤣

No sabía la que me esperaba, por eso sonreía. 🤣

Esta imagen me encanta. La hizo la sobrina de Ángeles. 😍

Ver las águilas, tan de cerca, fue muy guay. ⬆️

La suerte que tuvimos es que no llovió, y eso lo pensé durante todo el tiempo, en plan: «Solo me falta ya que llueva» 😂

Menudo frío pasamos. 🥶 El vikingo ese no vuelve a pillarme. 🤣

Pero luego las vistas lo compensaban todo…..Menudo alucine. 😍

Y aquí reviví. Tenía tanto, tanto frío….

De camino a Narvik… no tengo palabras para describir lo triste que me sentía en esos momentos. De hecho, le dije varias veces a Pau que detuviera la furgoneta y que me dejara tirada en cualquier pueblo. Y era broma, pero también era verdad.

Y hasta aquí el día de hoy….

Como siempre, os dejo la web de mis chicos, por si queréis echarle un vistazo. https://www.fiordopolar.com